"Piuttosto morire per mantenere una parola che morire da traditore!"

Non meno di 220 furono i piloti - ufficiali, sottufficiali e allievi -

caduti fra i ranghi dell'ANR nei 20 mesi della RSI. Oltre il 20% del

personale navigante disponibile nella RSI si era sacrificato per

adempiere al proprio dovere di aviatori e di italiani, nel tentativo

forse impossibile ma generoso, di difendere l'Italia e i suoi cittadini.

Fra tutti questi indimenticabili soldati dell'onore, abbiamo scelto

simbolicamente due storie legate ad altrettanti personaggi, ma tutti

sarebbero a nostro giudizio meritevoli di menzione, poiché ricordare

questi aviatori significa ricordarne molti altri ed onorarli tutti - i

più conosciuti ma soprattutto gli sconosciuti - spesso emarginati,

anonimi pur anagrafati, semplici nelle loro manifestazioni quotidiane.

La storia del primo - un giovane sottotenente pilota di nome Sergio

Orsolan - si concluse tragicamente al suo esordio in combattimento con

l'ANR; la storia del secondo - maggiore pilota Adriano Visconti - ebbe

ugualmente tragico epilogo con una raffica di mitra alle spalle, dopo

essere sopravvissuto a cento e cento combattimenti ed essersi ritrovato a

fine guerra casualmente vivo ma col destino segnato da uomini vili.

La vita di aviatore di Sergio Orsolan inizia nel gennaio 1940 alla

scuola di volo di Grosseto, prosegue nell'Accademia Aeronautica di

Caserta da cui esce sottotenente in SPE nel febbraio 1943, continua con

la scuola caccia di Gorizia e l'assegnazione al 3° Gruppo autonomo CT

dislocato in Sicilia.

Il 3 marzo abbatte in combattimento un P. 38 "Lightning", lotta

strenuamente alla difesa dell'isola invasa dal nemico e si ritrova nel

settembre a Caselle torinese in attesa di ricostituire il suo reparto

decimato e privo di aeroplani.

Rientra a casa dopo molte peripezie, si presenta nell'ANR e viene

assegnato al 2° Gruppo CT nella squadriglia del capitano Drago, dove

ritrova i vecchi compagni della Sicilia e rinnovato entusiasmo per

tornare a combattere.

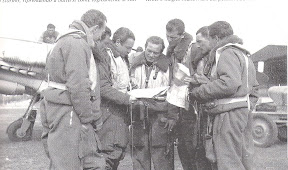

Nella primavera del 1944 il reparto può considerarsi pronto a

riprendere la lotta e il 25 maggio decolla su allarme da Cascina Vaga di

Pavia con altri 9 G.55 per intercettare bombardieri scortati da caccia

diretti dal mar Tirreno in Lombardia: sono B. 24 "Liberator" scortati

dai soliti P. 38 già conosciuti in Sicilia.

Il combattimento si accende ad oltre 5000 metri d'altezza, si

fraziona in duelli e attacchi ai quadrimotori con l'abbattimento di un

"Lightning" ad opera proprio di Orsolan, di un "Liberator" per attacchi

di Feliciani e mitragliamenti agli altri aerei da parte di Drago,

Fagiano, Mingozzi, Camerani, Luziani, Marin.

Travo/Bobbiano in provincia di Piacenza distruggendosi in frammenti così minuti da rendere particolarmente difficile la pietosa opera di recupero fatta da un umile fabbro del posto - Luigi Bozzarelli. Egli raccolse in una cassettina di legno pochi resti e la seppellì poco distante dal punto in cui era caduto l'aereo. Soltanto due anni più tardi, a guerra finita, fu possibile rintracciare con fatica la cassetta e consegnarla ai familiari per una cristiana sepoltura.

Sergio, giovane eroe del cielo, moriva a 26 anni per una Italia che

intendeva difendere e che non meritava il suo sacrificio, poiché 10 anni

più tardi, dimostrando indifferenza e ingratitudine vergognosa,

concedeva ai familiari dello sfortunato pilota, una pensione di L.

10.000. Tanto valeva la vita di un aviatore per l'Italia della

resistenza e della corruzione generalizzata.

"Chiedi infinito cielo d'ogni bellezza adorno, so che a chi doni

l'ali, la vita chiedi in dono" scriveva quasi come un presagio Sergio

Orsolan in una delle sue ultime poesie.

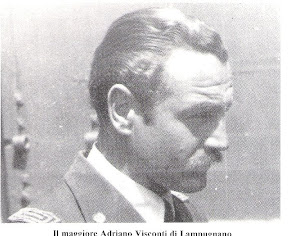

La storia di Adriano Visconti ugualmente tragica, si concludeva non

nel cielo, suo naturale elemento, ma nel tetro cortile di una caserma

milanese il 29 aprile 1945: una fine amara, non certamente quella

riservata agli aviatori, avvilente per chi a 47 anni da quei fatti,

dimostra ancora, ignorandoli volutamente, viltà, grettezza d'animo,

opportunismo. Visconti non fu un pilota come tanti altri, ma l'Asso

indiscusso dell'Aviazione italiana nella 2^ guerra mondiale con 26

abbattimenti accreditati: pochi se rapportati a quelli degli assi più

famosi, ma ottenuti però con aerei impossibili, quasi disarmati,

sicuramente obsoleti anche trattandosi di MC.202, nel confronto con

Spitfire, Mustang, Zero, Messerschmitt, Yakovlev con cui operarono i

piloti stranieri.

Visconti potrebbe benissimo identificarsi per audacia e

comportamenti con Baracca, Ruffo di Calabria, Scaroni Assi della 1a

guerra mondiale - che meritarono ugualmente per il loro valore

ricompense e medaglie, onori particolari, intestazioni di reparti e

aeroporti, monumenti e strade cittadine con la trascrizione onorifica

del loro passato sui libri di storia e nei testi ufficiali

dell'Aeronautica.

Visconti, combattente della R.S.I., non ebbe niente di tutto questo

se non la voluta dimenticanza del suo nome e delle sue gesta da parte

dei responsabili al vertice dell'aviazione italiana con l'accurata

estromissione del suo passato da ogni celebrazione ufficiale. L'ipocrita

osservanza della politica manichea e la congiura imbarazzata del

silenzio evitavano rischi di carriera per chi allora comandava. Eppure

si consideri che alcuni dei suoi assassini sono assurti immeritatamente a

rappresentanti del popolo, mentre la viltà di chi si è prestato ad una

politica spregevole è stata ripagata con la vergogna e l'emarginazione:

avvilente conclusione dell'omertà anche il disprezzo dei potenti di

turno.

Mentre il giovane Orsolan imparava a volare Visconti iniziava a

combattere volando per 1400 ore di attività bellica, partecipando a 591

missioni di guerra con 72 combattimenti, abbattendo 19 aerei prima e

altri 7 dopo l'armistizio, due volte abbattuto in battaglia, ferito,

menomato fisicamente per postumi; un risultato di grande rilevanza

morale compendiato dall'assegnazione di 6 medaglie d'argento, 2 di

bronzo, due promozioni per meriti di guerra, le croci di ferro di 1 e 2

classe e soprattutto il meritato titolo di Asso dell'Aviazione italiana

nella 2^ guerra mondiale conquistato a 30 anni di età al comando del 1°

Gruppo Caccia dell'A.N.R.

Una grande sala dedicata al settore aeronautico del Mall Memorial

Lincoln di Washington è dedicata agli Assi della 2^ guerra mondiale,

suddivisi per nazione e con a fianco il numero degli abbattimenti e le

indicazioni necessarie a corredo della foto esposta. Per l'Italia

figurano degnamente Adriano Visconti e Franco Bordoni-Bisleri (24

vittorie). Come tutti gli altri, sono stati selezionati e designati come

rappresentanti delle singole nazioni da una commissione internazionale

di piloti (l'Italia ufficiale non ebbe alcun componente nella

commissione) ma la scelta di quegli aviatori stranieri non venne

offuscata dal dubbio scegliendo Visconti per l'Italia.

Conosciuto e onorato all'estero, negletto ed emarginato in patria da

una antistorica viltà è visto annualmente da milioni di visitatori

stranieri, che ammirano gli uomini più valorosi nella guerra nei cieli.

Noi continueremo a ricordarlo e onorarlo come sempre, poiché viviamo

del suo passato e delle sue gesta, sapendo che Adriano riposa finalmente

in pace confuso fra conosciuti o sconosciuti combattenti dell'onore nel

suggestivo campo 10 del Musocco di Milano; la città dove venne vilmente

ucciso da partigiani con una raffica sparata alle spalle. Secondo il

loro abituale comportamento.

Nino Arena

LE ONORIFICENZE

Medaglia di bronzo al Valor Militare

«Ufficiale pilota di grande calma e

sangue freddo, provato in numerose e rischiose ricognizioni e in audaci

attacchi contro autoblinde nemiche, durante una missione bellica veniva

attaccato da tre caccia nemici che danneggiavano gravemente il velivolo.

Con abile manovra atterrava su un campo di fortuna organizzando subito,

con spirito combattivo, la strenua difesa dell'equipaggio.»

— Cielo di Sidi Omar - Amseat - Sidi azeis, 11-14 giugno 1940

Medaglia d'argento al Valor Militare

«Pilota d'assalto, durante un'azione

di spezzonamento e mitragliamento contro mezzi corazzati nemici,

attaccato da numerosi velivoli, persisteva nell'azione sino al completo

successo. Nonostante il rabbioso fuoco di un caccia che lo seguiva da

presso, si addentrava in territorio avversario recando l'offesa contro

altre autoblindo avvistate e riuscendo, con le ultime munizioni, a

distruggerne una in fiamme. In successiva operazioni contro mezzi

meccanizzati nemici riconfermava le ottime dote di combattente audace ed

aggressivo, infliggendo al nemico gravi perdite e rientrando spesso

alla base con il velivolo gravemente colpito.»

— Cielo della Marmarica, giugno - settembre 1940

Medaglia d'argento al Valor Militare

«Capo pattuglia di formazioni

d'assalto lanciate, durante aspra battaglia, a mitragliare e spezzonare

forti masse meccanizzate nemiche, partecipava con impetuoso eroico

slancio a ripetute azioni a volo radente, contribuendo a distruggere ed a

immobilizzare numerose autoblindo e carri armati avversari, più volte

rientrando alla base con l'apparecchio colpito dalla violenta reazione

contraerea. Alto esempio di coraggio, dedizione assoluta al dovere e

superbo sprezzo del pericolo.»

— Cielo di Sidi Barrani, Bug Bug, Fayres, 9 - 12 dicembre 1940

Medaglia di bronzo al Valor Militare

«Partecipava, quale pilota da caccia,

alla luminosa vittoria dell'Ala d'Italia nei giorni 14 e 15 giugno nel

Mediterraneo. Durante lo svolgimento di una battaglia navale si

prodigava dall'alba al tramonto in voli d'allarme, di scorta e di

ricognizione abbattendo un velivolo da combattimento avversario e

recando preziose notizie sui movimenti delle unità navali nemiche»

— Cielo del Mediterraneo, 14 e 15 giugno 1942

Medaglia d'argento al Valor Militare

«Valoroso pilota da caccia, già

distintosi in numerose azioni di guerra, durante un volo di scorta ad un

apparecchio da ricognizione fotografica operante su unità navali

nemiche, attaccava da solo quattro caccia avversari e, dopo vivacissimo

combattimento, ne abbatteva due in fiamme e costringeva gli altri alla

fuga, permettendo al ricognitore di svolgere regolarmente la sua

missione.»

— Cielo del Mediterraneo centrale, 13 agosto 1942

Medaglia d'argento al Valor Militare

«Valoroso comandante di squadriglia,

già distintosi in precedenti periodi operativi, partecipava nel breve

volgere di tempo durante l'attuale ciclo, a quattro violenti

combattimenti nello svolgersi dei quali confermava le sue doti di abile e

valoroso combattente e durante i quali abbatteva sicuramente un

velivolo, uno probabile e ne danneggiava altri sei. Il 29 aprile, mentre

coi propri gregari faceva parte di una nostra esigua formazione

attaccante oltre sessanta velivoli nemici da caccia, di protezione a

bombardieri che tentavano un'azione contro naviglio nazionale, con

indomito spirito aggressivo si lanciava sugli avversari e con il fuoco

delle proprie armi ne sconvolgeva la formazione collaborando

all'abbattimento di numerosi velivoli nemici ed alla realizzazione di

una fulgida vittoria dell'Ala Italiana che veniva citata all'ordine del

giorno.»

— Cielo della Tunisia, 29 aprile 1943

LA SENTENZA DI CONDANNA A MORTE

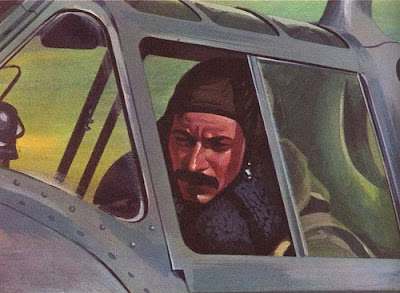

Aprile 1944, Visconti a bordo di un Macchi C.205

L'Aeronautica Nazionale Repubblicana

L'istituzione di un'aviazione per la nascente repubblica fascista

risale alla nomina del tenente colonnello Ernesto Botto a

sottosegretario per l'aeronautica il 23 settembre 1943, durante la

riunione del consiglio dei ministri della RSI.

Botto si insediò nel suo ufficio al Ministero dell'Aeronautica il 1º

ottobre e si trovò di fronte una situazione assai ingarbugliata, le cui

cause erano da ricercare nella mancanza di collegamenti e nelle

iniziative tedesche: il comandante della Luftflotte 2, il

Feldmaresciallo Wolfram von Richthofen, aveva già iniziato a radunare il

personale della Regia Aeronautica da arruolare nella Luftwaffe. Il

Feldmaresciallo Albert Kesselring, a sua volta, aveva nominato il

tenente colonnello Tito Falconi "ispettore della caccia italiana", con

il compito di rimettere la suddetta caccia in condizione di combattere.

Per di più Richtofen aveva nominato un comandante per l'aviazione

italiana nella persona del generale Müller.

Tra reciproche incomprensioni, distanze e differenze di vedute, la

costituzione dell'Aeronautica Repubblicana dovette attendere

l'autorizzazione personale di Hitler in novembre, dopo che le proteste

ufficiali di Botto avevano risalito l'intera scala gerarchica tedesca.

Nel gennaio del 1944 si iniziava così la formazione dei reparti: un

gruppo per ogni specialità ,caccia, su Macchi M.C.205 Veltro,

aerosiluranti, su Savoia-Marchetti S.M.79 e trasporto, con una

squadriglia complementare. Il tutto, per le operazioni, dipendeva dai

comandi tedeschi. In aprile veniva formato un ulteriore gruppo di

caccia, su Fiat G.55 Centauro.

Nel giugno dello stesso anno iniziò il passaggio ai velivoli tedeschi

Messerschmitt Bf-109G-6, che avrebbero dovuto armare anche il nuovo 3º

Gruppo. Questa espansione della caccia fu dovuta sia al crescente

disimpegno della Luftwaffe dal settore meridionale, sia dai buoni

risultati conseguiti inizialmente. Ma questi terminarono ben presto ed

il tasso di perdite cominciò a farsi in breve tempo superiore al numero

di abbattimenti ottenuto.

Complessivamente nel periodo tra il 3 gennaio 1944 e il 19 aprile

1945 il 1º gruppo registrò 113 vittorie sicure e 45 probabili nel corso

di 46 combattimenti. Il 2º gruppo, entrato in linea nell'aprile 1944,

all'aprile 1945 registrò nel corso di 48 combattimenti ben 114 vittorie

sicure e 48 probabili.

L'aeronautica della RSI, che comprese anche l'artiglieria contraerea

ed i paracadutisti, era costituita da tre Gruppi Caccia, che

contrastarono per quanto possibile la superiorità dell'aviazione nemica,

il gruppo aerosiluranti Faggioni , caduto col suo aereo durante la

battaglia di Anzio, e due gruppi di aerotrasporti.

Il Gruppo Aerosiluranti "Buscaglia-Faggioni", comandato da Carlo

Faggioni subì forti perdite mentre attaccava la flotta alleata che

supportava la testa di ponte di Anzio. Nonostante le numerose navi

colpite, la vita operativa del gruppo fu piuttosto avara di

riconoscimenti: l'unico siluro messo a segno dopo tanto impegno, fu

quello che danneggiò un piroscafo britannico, colpito a Nord di Bengasi,

nel periodo in cui il reparto operava da basi ubicate in Grecia, e un

piroscafo al

largo di Rimini il 5 gennaio 1945. Da segnalare dopo la morte di Faggioni il raid che il gruppo fece contro la piazzaforte di Gibilterra, guidata dal nuovo comandante Marino Marini. Quanto al gruppo dei trasporti ,al quale se ne aggiunse un secondo, fu utilizzato dalla Luftwaffe sul fronte orientale e poi sciolto nell'estate del 1944.

largo di Rimini il 5 gennaio 1945. Da segnalare dopo la morte di Faggioni il raid che il gruppo fece contro la piazzaforte di Gibilterra, guidata dal nuovo comandante Marino Marini. Quanto al gruppo dei trasporti ,al quale se ne aggiunse un secondo, fu utilizzato dalla Luftwaffe sul fronte orientale e poi sciolto nell'estate del 1944.

Anche gli altri reparti, in sostanza, subirono la stessa sorte nello

stesso momento: in quei mesi i rapporti fra i vertici militari della RSI

e quelli tedeschi erano peggiorati notevolmente, i cui mezzi e piloti

subivano un eccessivo logorio. Von Richtofen, che doveva ridurre

ulteriormente la presenza aerea tedesca in Italia, pensò di risolvere la

questione sciogliendo i reparti della RSI e sostituendoli con una sorta

di "legione aerea italiana", strutturata secondo il modello del

Fliegerkorps tedesco, il cui comandante sarebbe stato il generale di

brigata aerea Tessari, che avrebbe così lasciato la carica di

sottosegretario che ricopriva dopo l'esonero di Botto. Le solite

rivalità interne e incomprensioni fecero bloccare il piano, lasciando la

RSI di fatto senza aviazione fino a settembre, quando si riuscì a

rimettere in moto il processo. Da ottobre fino al gennaio del 1945,

quando il 1º gruppo tornò dall'addestramento in Germania, il 2º fu

l'unico reparto di caccia disponibile per contrastare l'azione degli

Alleati. Ma l'arrivo della nuova unità mutò di poco la situazione

complessiva.

Le ultime missioni di volo vennero svolte il 19 aprile, quando i due

gruppi intercettarono dei bombardieri e dei ricognitori, probabilmente

statunitensi: uno dei ricognitori venne abbattuto, a prezzo di un

caccia; quanto allo scontro con i bombardieri, questo fu disastroso e

gli aerei della RSI, colti di sorpresa dalla reazione della scorta,

subirono cinque perdite. Nei giorni successivi, impossibilitati a

compiere decolli per mancanza di carburante e sottoposti a continui

attacchi, i reparti distrussero il materiale di volo e si arresero.

BERGAMO REPUBBLICANA 13 MARZO 1944

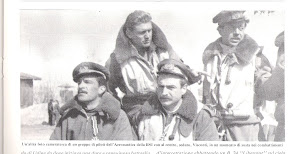

Maggiore Pilota Adriano Visconti di Lampugnano, comandante del l° Gruppo

Caccia, il più grande degli assi italiani della 2a guerra mondiale con

26 vittorie accreditate (19 aerei abbattuti nella Regia aeronautica e 7

nell'Aeronautica repubblicana) e 18 probabili, secondo le graduatorie

straniere. La sua presenza non risulta, invece, nella graduatoria

italiana. Quasi non sia esistito, quasi non abbia sostenuto 72

combattimenti, per i quali gli furono conferite, al Valor Militare, 2

medaglie di bronzo, 6 d'argento, 3 croci di ferro, 1 promozione per

merito di guerra. La sua partecipazione al conflitto fu ininterrotta dal

giorno della dichiarazione di guerra fino alla tragica conclusione.

Dopo l'8 settembre Visconti fu impegnato nella formazione dell'A.N.R.,

comandando inizialmente la 1° Squadriglia e successivamente, divenuto

Maggiore, il 1° Gruppo Caccia.Il 29 aprile '45, a Gallarate, Adriano

Visconti sottoscrisse un accordo controfirmato da rappresentanti della

Regia aeronautica, del C.L.N.A.I., del C.L.N. e da 4 capi partigiani

(tra i quali Aldo Aniasi "Iso", poi deputato e sindaco di Milano).

L'accordo garantiva la libertà ai sottufficiali ed agli avieri del

Gruppo, l'incolumità personale di tutti gli ufficiali, nonché l'impegno

di consegnarsi alle autorità militari italiane o alleate, come

prigionieri di guerra. Condotti a Milano nella caserma del "Savoia

Cavalleria" tutti gli ufficiali, il Visconti ed il suo aiutante, S. Ten.

pilota Valerio Stefanini, furono assassinati a raffiche di mitra alla

schiena, sparate dai partigiani che occupavano la caserma.Inutilmente il

S. Ten. Stefanini cercava di proteggere il suo Comandante che, caduto

in ginocchio, veniva finito con alcuni colpi di pistola a bruciapelo.

Erano le 13.30 del 29 aprile 1945. L’uccisione di Visconti e di

Stefanini fu uno degli atti più barbari e vili commessi dai partigiani

comunisti in quel momento rappresentati dalla Xa brigata Redi e Xa

brigata Rocco.I due Ufficiali erano prigionieri di guerra e come tali

protetti dalla Convenzione di Ginevra, per cui gli assassini sono ancora

oggi perseguibili per legge.Come ricordato da chi lo ha conosciuto,

oltre ad essere stato un grande pilota ed un eccezionale comandante,

Visconti rappresentava il coraggio, la lealtà ed il valore di un

aviatore, che viene oggi ricordato anche nella galleria degli Assi del

Museo Nazionale dell'Aria e dello Spazio di Washington.

Estate 1943: Visconti saluta Calistri

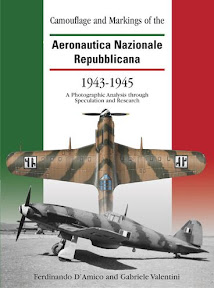

LA COPERTINA DEL NUMERO UNICO "AR45"

PUBBLICATO DURANTE LA R.S.I.

LA FOTO DI VISCONTI AL MUSEO DELL' ARIA DEGLI USA

.

IL TESTO ORIGINALE DEL DECRETO DI PROMOZIONE PER MERITI DI GUERRA DEL CAPITANO VISCONTI DI LAMPUGNANO AL GRADO DI MAGGIORE ARMA AERONAUTICA

MILANO CIMITERO MAGGIORE CAMPO X

LA TOMBA DI VISCONTI

.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento